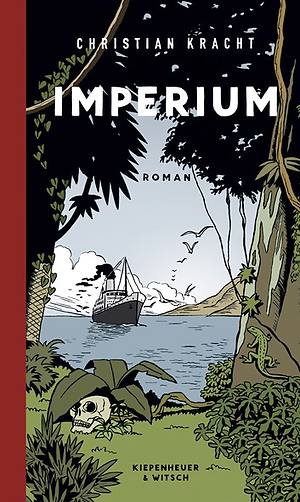

Die Wellen an den Gestaden des ehemaligen Neupommerns könnten höher nicht schlagen als jene, die Christian Kracht mit seinem Roman „Imperium“ oder wohl doch eher der Spiegel-Redakteur Georg Diez mit seiner Kritik daran verursacht hat. Nähe zu rassistischem und totalitärem Gedankengut hatte Diez dem Schweizer vorgeworfen, der seit seinem Roman „Faserland“ 1995 als einer der wichtigsten lebenden Autoren deutscher Sprache gilt.

Z u dieser Einordnung Krachts mag man stehen, wie man will. Allein die Tatsache jedoch, einen literarischen Text in einem kolonialen Umfeld spielen zu lassen, kann als Anlass für derlei Vorwürfe nicht herhalten. Diez suggeriert dies zwar, dabei ist die Deutsche Kolonialgeschichte bei Kracht beileibe nicht zum ersten Mal zum literarischen Topos geworden.

u dieser Einordnung Krachts mag man stehen, wie man will. Allein die Tatsache jedoch, einen literarischen Text in einem kolonialen Umfeld spielen zu lassen, kann als Anlass für derlei Vorwürfe nicht herhalten. Diez suggeriert dies zwar, dabei ist die Deutsche Kolonialgeschichte bei Kracht beileibe nicht zum ersten Mal zum literarischen Topos geworden.

Uwe Timm („Morenga“, 1978) und Gerhard Seyfried („Herero“, 2003, und „Gelber Wind oder Der Aufstand der Boxer“, 2008), der Südafrikaner André Brink („Die andere Seite der Stille“, dt. 2008) und der Fantasyautor Kai Meyer („Göttin der Wüste“, 1999), sie alle haben in den letzten Jahren die Deutsche Kolonialgeschichte als literarischen Topos wiederentdeckt. Zuletzt hat Thomas von Steinaecker mit „Schutzgebiet“ (2009) eine Art Sozialstudie in den deutschen Kolonien angesiedelt. Fast hätte man meinen können, das Thema sei en vogue. Seit „Imperium“ ist das eine Gewissheit. Mit der Wahl von Zeit und Ort seines Romans hat der trendy Dandy Christian Kracht den Deutschen Kolonien zu literaturskandalösen Weihen verholfen – und den ersten kolonialliterarischen Bestseller der Nachkriegszeit geschrieben.

Die südostasiatische Insel Neupommern ist der Hauptschauplatz von „Imperium“, sie trägt heute den nicht weniger kolonialen Namen Neubritannien und gehört zu Papua-Neuguinea. Bis 1914 war sie für 15 Jahre Bestandteil des seinerseits nur gut 30 Jahre (1884 bis 1914 bzw. zum Versailler Vertrag 1919) existenten Kolonialreichs unter Hoheit des Deutschen Reiches, welches bereits seinen Gründungsmythos außerhalb der eigenen territorialen Grenzen lokalisiert hatte: 1871 in Versailles. So irdisch die nicht selten brutale Realität in den Kolonien tatsächlich war, so mythisch aufgeladen war die Idee vom ‚deutschen Wesen‘, an dem die Welt nach Auffassung der Kolonialenthusiasten genesen solle. Eine Literarisierung konnte da nicht ausbleiben. Die Kolonien wurden zum Thema deutscher Literatur – und sind es bis heute, fast 100 Jahre nach dem Zusammenbruch des Kolonialreichs im Zuge des Ersten Weltkrieges.

Der Boom der Kolonialliteratur: Exotik und Rassismus

Den ersten kolonialliterarischen Bestseller landete ab 1906 der norddeutsche Pfarrer Gustav Frenssen, der nie eine Kolonie betreten hatte, mit seinem sprachlich biederen, ideologisch dagegen äußerst aufgeladenen, offen rassistischen Roman „Peter Moors Fahrt nach Südwest“. Es war nicht der erste, aber bei Weitem der erfolg- und einflussreichste kolonialliterarische Text seiner Zeit, nicht zuletzt deshalb, weil man ihn zur Schullektüre erhob und damit seiner vermittelten Geisteshaltung in einer Zeit, da staatliche Zensur an der Tagesordnung war, den hoheitlichen Segen erteilte. Etliche populäre Abenteuer- und Jugendbücher, literarische Reiseberichte und Tagebuchveröffentlichungen vor kolonialem Hintergrund folgten und trugen die Exotik zur heimatlichen Leserschaft.

Den ersten kolonialliterarischen Bestseller landete ab 1906 der norddeutsche Pfarrer Gustav Frenssen, der nie eine Kolonie betreten hatte, mit seinem sprachlich biederen, ideologisch dagegen äußerst aufgeladenen, offen rassistischen Roman „Peter Moors Fahrt nach Südwest“. Es war nicht der erste, aber bei Weitem der erfolg- und einflussreichste kolonialliterarische Text seiner Zeit, nicht zuletzt deshalb, weil man ihn zur Schullektüre erhob und damit seiner vermittelten Geisteshaltung in einer Zeit, da staatliche Zensur an der Tagesordnung war, den hoheitlichen Segen erteilte. Etliche populäre Abenteuer- und Jugendbücher, literarische Reiseberichte und Tagebuchveröffentlichungen vor kolonialem Hintergrund folgten und trugen die Exotik zur heimatlichen Leserschaft.

Die Konjunktur des Themas überlebte, im Gegensatz zum real existierenden Kolonialreich, auch den Ersten Weltkrieg. 1926 erschien der zweite große kolonialliterarische Bestseller, der später von den Nationalsozialisten ebenfalls staatliche Protektion erhielt und dessen Titel zum Schlagwort des NS-Imperialismus werden sollte: „Volk ohne Raum“ von Hans Grimm, ein über 1200 Seiten starker ‚Klassiker‘ der Blut- und Boden-Literatur, erfüllt von sozialdarwinistischer und pathetischer Deutschtümelei. In der Debatte um Krachts „Imperium“ taucht diese als Vorwurf wieder auf. Das überrascht zwar, wenn man die beiden Bücher miteinander vergleicht, ist jedoch insofern konsequent, als Georg Diez den kolonialen Bezug per se als koloniales Denkmuster im Sinne rassistischer Überlegenheitsfantasien deuten will. Für das überwiegende Gros der Kolonialliteratur bis 1945 trifft dies in der Tat zu. Diez geht dabei offenbar von einer ungebrochenen Kontinuität aus. Das ist so jedoch nicht der Fall, da die literarische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte nach dem Holocaust auf einer anderen Basis stattfindet.

Die Konjunktur des Themas überlebte, im Gegensatz zum real existierenden Kolonialreich, auch den Ersten Weltkrieg. 1926 erschien der zweite große kolonialliterarische Bestseller, der später von den Nationalsozialisten ebenfalls staatliche Protektion erhielt und dessen Titel zum Schlagwort des NS-Imperialismus werden sollte: „Volk ohne Raum“ von Hans Grimm, ein über 1200 Seiten starker ‚Klassiker‘ der Blut- und Boden-Literatur, erfüllt von sozialdarwinistischer und pathetischer Deutschtümelei. In der Debatte um Krachts „Imperium“ taucht diese als Vorwurf wieder auf. Das überrascht zwar, wenn man die beiden Bücher miteinander vergleicht, ist jedoch insofern konsequent, als Georg Diez den kolonialen Bezug per se als koloniales Denkmuster im Sinne rassistischer Überlegenheitsfantasien deuten will. Für das überwiegende Gros der Kolonialliteratur bis 1945 trifft dies in der Tat zu. Diez geht dabei offenbar von einer ungebrochenen Kontinuität aus. Das ist so jedoch nicht der Fall, da die literarische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte nach dem Holocaust auf einer anderen Basis stattfindet.

Verdrängung und neue Konjunktur

Mit der Befreiung vom NS-Terror sollte die Kolonialgeschichte für längere Zeit aus der deutschen Literatur verschwinden, waren doch andere Themen aktueller und harrten dringlicher ihrer Aufarbeitung. Dabei war es gerade die Beschäftigung mit dem Holocaust, der die Kolonien zurück in die Debatte und Literatur brachte: die umstrittene Kontinuitätsthese, die den menschenverachtenden Umgang deutscher Kolonialherren mit den kolonisierten Völkern, insbesondere den Vernichtungsfeldzug gegen das Volk der Herero im heutigen Namibia, in direkten Zusammenhang mit der Judenvernichtung setzt. Vom Waterberg nach Auschwitz – so lässt sich die These auf die symbolisch für die Völkermorde stehenden Ortsnamen verknappen.

Unter dieser Voraussetzung erscheinen seit den 1970er Jahren wieder vermehrt, aber anfangs noch sehr vereinzelt literarische Texte mit Bezug zur Kolonialgeschichte. In der DDR ist es Jugendbuchautor Dietmar Beetz, der die Historie zum ersten Mal aus der Sicht der Kolonisierten schildert. In der BRD landet 1978 Uwe Timm mit seinem subtil konzipierten Roman „Morenga“ einen Kritikererfolg. Bis heute gilt dieser Roman als intelligenteste literarische Auseinandersetzung mit der Historie. Daran kann mit Sicherheit auch Krachts Buch nichts ändern, das zwar eine Geschichte, aber eben nicht Geschichte erzählt.

Unter dieser Voraussetzung erscheinen seit den 1970er Jahren wieder vermehrt, aber anfangs noch sehr vereinzelt literarische Texte mit Bezug zur Kolonialgeschichte. In der DDR ist es Jugendbuchautor Dietmar Beetz, der die Historie zum ersten Mal aus der Sicht der Kolonisierten schildert. In der BRD landet 1978 Uwe Timm mit seinem subtil konzipierten Roman „Morenga“ einen Kritikererfolg. Bis heute gilt dieser Roman als intelligenteste literarische Auseinandersetzung mit der Historie. Daran kann mit Sicherheit auch Krachts Buch nichts ändern, das zwar eine Geschichte, aber eben nicht Geschichte erzählt.

Anders liegt die Sache bei Gerhard Seyfried, der bereits zwei Kolonialromane veröffentlicht hat. Er verliebt sich erst in historische Details und verliert sich dann in ihnen, was seine Bücher „Herero“ (2003) und „Gelber Wind oder Der Aufstand der Boxer“ (2008) zu barocken Wälzern mit zu vernachlässigender Allerweltshandlung, aber beeindruckender historischer Genauigkeit macht, durch die man sich eher durcharbeitet als locker hindurch zu fliegen, wie es andererseits bei Kracht der Fall ist, bei dem man dafür jedoch kaum etwas Nachhaltiges mitnimmt.

Kracht, Diez und die Misanthropie

Bei Kracht ist der Kolonialismus nur schmückendes Beiwerk. Seine Geschichte handelt vom Ekel vor den Menschen, vor explizit allen Menschen; man möchte beinahe hinzufügen: unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion, Weltanschauung etc. Dabei geraten die von irren Weltherrschaftsfantasien beflügelten weißen, männlichen Europäer ebenso unter die misanthropischen Räder des Erzählers wie Juden oder so genannte Ureinwohner der Kolonien. Jene Kracht’sche Misanthropie mag gefallen – oder eben auch nicht, weil sie jeder Selbstironie entbehrt, die sie anderswo schon zu großer Literatur hat werden lassen. (Nicht zufällig fällt einigen Rezensenten der vom Autor herbeigesehnte Thomas-Mann-Vergleich in den Schoß, der jedoch gerade in puncto Ironieverständnis gewaltig hinkt. Von der Treffgenauigkeit der Formulierungen mal ganz abgesehen.)

„Imperium“ in die Tradition der deutschsprachigen Kolonialliteratur einzuordnen, fällt erstmal leicht. Ort und Zeit stimmen. Auch der Verlockung, die exotische Landschaft auf das wohlfeile Level einer literarischen Kulisse herunter zu schreiben, kann Kracht nicht widerstehen. Bleibt die Frage nach einer impliziten Bewertung der kolonialen Vergangenheit, die Kracht seinerseits schuldig bleibt. Wer aber den Kolonialismus thematisiert, zumal nach Holocaust und angesichts des Postkolonialismus‘, darf bei dieser Frage nicht schweigen. Ist hier der legitime Anknüpfungspunkt von Diez‘ Kritik zu finden? Nein, denn eigenartigerweise setzt sich diese Wortlosigkeit in der Debatte fort. Der Kolonialismus wird nicht zum Thema, er bleibt, wie schon im Roman, schmückendes Beiwerk, vor dessen Hintergrund über harmlose Abenteuerromane oder antidemokratische Pamphlete schwadroniert wird, dem Autor entweder erzählerische Brillanz oder einseitige Menschenverachtung bescheinigt werden. Kracht hingegen überzieht – erzählerisch eher bemüht und sprachlich oft überraschend daneben – alle und alles mit Häme. In dieser Hinsicht ist er also viel demokratischer, als Diez es ihm vorwirft. Denn Menschheitsekel ist für alle da!

„Imperium“ in die Tradition der deutschsprachigen Kolonialliteratur einzuordnen, fällt erstmal leicht. Ort und Zeit stimmen. Auch der Verlockung, die exotische Landschaft auf das wohlfeile Level einer literarischen Kulisse herunter zu schreiben, kann Kracht nicht widerstehen. Bleibt die Frage nach einer impliziten Bewertung der kolonialen Vergangenheit, die Kracht seinerseits schuldig bleibt. Wer aber den Kolonialismus thematisiert, zumal nach Holocaust und angesichts des Postkolonialismus‘, darf bei dieser Frage nicht schweigen. Ist hier der legitime Anknüpfungspunkt von Diez‘ Kritik zu finden? Nein, denn eigenartigerweise setzt sich diese Wortlosigkeit in der Debatte fort. Der Kolonialismus wird nicht zum Thema, er bleibt, wie schon im Roman, schmückendes Beiwerk, vor dessen Hintergrund über harmlose Abenteuerromane oder antidemokratische Pamphlete schwadroniert wird, dem Autor entweder erzählerische Brillanz oder einseitige Menschenverachtung bescheinigt werden. Kracht hingegen überzieht – erzählerisch eher bemüht und sprachlich oft überraschend daneben – alle und alles mit Häme. In dieser Hinsicht ist er also viel demokratischer, als Diez es ihm vorwirft. Denn Menschheitsekel ist für alle da!

Ob die deutsche Kolonialvergangenheit mit „Imperium“ und der folgenden Debatte wieder eine größere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfährt, ist aufgrund der Oberflächlichkeit von Buch und Debatte in dieser Frage eher nicht zu erwarten. Die kleine Konjunktur des Themas als literarischer Topos in den letzten Jahren hingegen verspricht mehr. Darauf warten wir gespannt.

- Menschheitsekel ist für alle da! Christian Krachts „Imperium“ in kolonialliterarischer Tradition - 2. April 2012

- Sie haben Level II erreicht!

Litaffin feiert am 18.2. Geburtstag - 20. Januar 2012 - Welcome to Bavaria. Das Erbe der Biermösl Blosn - 8. November 2011