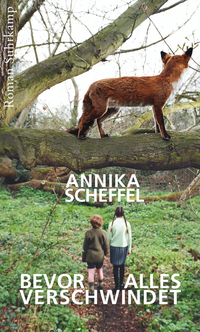

Wer kennt das nicht: Ein Buch und unzählig viele Meinungen dazu. Gute Bücher regen zur Diskussion an, da jeder Leser und jede Leserin etwas anderes in ihnen sieht und liest. Besonders deutlich wird das, wenn man Rezensionen zu Büchern verfassen muss, denn hier muss man eindeutig Stellung beziehen und kann sich keine Unklarheiten in der Beurteilung erlauben. Wie unterschiedlich die Sichtweise auf ein und dasselbe Buch ausfallen kann, wollen wir hier im direkten Vergleich zeigen. Eleonora Pauli und Anna Seibt (Meinung Nr. 2) über Annika Scheffels zweiten Roman Bevor alles verschwindet (Suhrkamp, Februar 2013).

Die Welt muss romantisiert werden

Annika Scheffel erzählt in ihrem zweiten Roman vom Untergang eines Dorfes; und vom der Angst, neu zu beginnen. Das Gewöhnliche wird dabei geheimnisvoll.

Wenn die Heimat dem Untergang geweiht ist, wenn das Tal, in dem man aufwuchs, überflutet werden soll – zum Wohle der Umwelt – dann „ist es wichtig, dass man nicht durchdreht.“ Das wissen auch die Bewohner des fiktiven Ortes, in dem der Roman spielt. Und doch zweifelt der Leser: Woher kommen der blaue Fuchs, der sprechende Schädel und der schweigsame Fremde, wenn nicht aus der wirren Phantasie der Dorfbewohner?

In „Bevor alles verschwindet“ versetzt Annika Scheffel die Frage nach Heimat, Abschied und Neubeginn an einen entlegenen Ort, in einen bedrohten Mikrokosmos, in dem Beziehungen scheinbar nur aufgrund der Abgeschiedenheit zusammenhalten. Diejenigen, die ein Jahr vor der Flutung noch immer nicht weggezogen sind, verschließen sich der Realität. Trotz Ankündigung glauben sie nicht an das Ende – oder sie können es nicht, zu abhängig macht sie die Sicherheit der gewohnten Umgebung. All ihr Handeln ist daher von der nervösen Frage durchdrungen: „Was würde passieren, wenn die Welt plötzlich offen stünde?“

Mit Beginn der Baumaßnahmen, als die Häuser nach und nach abgerissen werden, geschehen seltsame Dinge. Ein Fuchs, der ausschließlich „Verantwortliche“ und „Gelbhelme“ (so bezeichnen die Figuren die Bauarbeiter) beißt, zieht durch den Wald. Oder hat sich die kleine Marie das blaue Tier nur ausgedacht? Mehr und mehr märchenhafte Elemente finden unbemerkt ihren Weg in die eigentlich real anmutende Erzählung und lassen Wirklichkeit und Phantasie der Figuren, ihr Glaubenkönnen und Glaubenwollen verschwimmen.

Neben der märchenhaften Atmosphäre des Romans, sticht sein Aufbau ins Auge. Beschrieben wird das letzte halbe Jahr vor der Flutung: Jedes Kapitel ist mit dem Namen einer der zwölf Figur überschrieben. Deren Perspektive steht dann im Mittelpunkt des Kapitels. Im Laufe des Romans entsteht durch diesen Wechsel zwischen den Figuren eine Collage, die sich wie ein Familienalbum der Dorfbewohner liest. Die eigentliche Erzählung wird dabei von zwei Szenen umrahmt, die nach der Flutung spielen – also nachdem alles verschwunden ist. Jula, eine junge Frau, kehrt zurück an die Stelle, an der einst ihre Heimat war. Der Kirchturm ragt golden aus dem Wasser. In der Erzählung des Untergangs ist er einstürzt. Hier wird die Vermutung des Bürgermeisters Wacho bestätigt, dass sich alle „Erinnerung im Nachhinein verändern“ lasse und die Bewohner sich ihre eigene Version des Dorfuntergangs schaffen werden. In der Tat scheint es, als handele es sich bei der ganzen Erzählung des Untergangs um eine von den Figuren geschönte Erinnerung, letztendlich um ein Märchen.

Dass dieses Märchen auch wie ein Märchen wirken kann, dazu trägt beispielsweise der verwunschene Schauplatz bei: Ein düsterer Wald, ein tiefes Tal und die gefürchtete Traufe umgeben den Ort. Und auch die Figuren selbst haben etwas Mythisches: Da gibt es die kleine Marie, das kindliche Genie, das jede Maskerade enthüllt und die Gemeinplätze der Erwachsenen entlarvt. „Spielst Du auch Theater?“ fragt sie jemand, der sogleich in ihrer Wertschätzung „unter null sinkt.“ Sie entgegnet ihm kokett sie „spiele noch echt.“ So unterhaltsam Maries Schlagfertigkeit auch sein mag, ihre gekünstelt-überintelligente Sprache wird einem auf die Dauer etwas lästig. Beispielsweise wenn sie „es heikel“ findet, „heikel, zu verschwinden.“ Solche Sätze wirken konstruiert, ebenso wie ihre tiefgründigen Zwiegespräche mit einem Requisitenschädel. Der Totenkopf und das Kind – ein wohl etwas expliziter Verweis auf Vergänglichkeit und Neubeginn. Zwei weitere märchenhafte Figuren, sind die Zwillinge Jules und Jula. Beide sind sie wunderschön. Dunkles Haar, helle Haut, die Lippen so rot wie blut – hier trifft Schneewittchen auf Hänsel und Gretel. Wie das Geschwisterpaar aus dem Märchen sind Jules und Jula unzertrennlich, in ihrer Jugend noch wie Kinder verbunden, doch dann kommt die Flutung und ihr Versöhnungsritual, „Alles wie immer?“ – „Alles wie immer“, ist bedroht. Mona, so scherzen die anderen, geht „Schwefel kochen, Pech und Hexenbrühe“. Und bald taucht auch Milo auf, eine Kaspar Hauser-ähnliche Erscheinung. Zuerst scheint nur David, der verschüchterte Sohn des Bürgermeisters, ihn zu bemerken; doch bald sieht ihn auch die alte Greta (für sie sieht er aus wie ihr verstorbener Ernst), schließlich halten alle Bewohner ihn für real. Und auch dem Leser kommt Milo bald vor, als habe er schon immer zu dem Ort und seinen Bewohnern gehört.

Das Märchenhafte bereitet viel Freude beim Lesen, denn hier wird mit der Erwartungshaltung des Lesers gespielt. Sie wir hier bestätigt, da gebrochen, wodurch eine latente Spannung entsteht, die das Lesen begleitet. Zum Ende des Romans hin wird einiges, was unklar war, bedauernswerter Weise aufgelöst. Scheffel lässt hier die Bewohner ihre eigene Situation reflektieren. Über Milo, den alle etwas unterschiedlich wahrnehmen, sinniert die alte Greta: „Du bist noch mehr, du bist auch noch andere, das verstehe ich jetzt,“ und kommt zu dem Schluss, Milo verkörpere „das Vermissen“. Solche Selbst-Interpretationen entzaubern den Roman auf ästhetischer Ebene und lassen den Leser ernüchtert zurück.

Und trotz solcher Aussagen bleibt die surreale Atmosphäre des Romans dem Leser noch lange nach dem Lesen erhalten, denn nicht alles wird aufgeklärt. Einige Bewohner beispielsweise verschwinden, bevor „alles“ verschwindet: Mona, der Scheffel das erste Kapitel des Romans widmet, ist irgendwann einfach weg. Sie „übertritt jede Grenze, sie lässt den Ort zurück und verschwindet im Jenseits der Geographie. Mona macht sich selbst zur Erinnerung. Mona ist weg.“ Wie die Bewohner, vergisst auch der Leser Mona schnell wieder und wundert sich erst am Ende des Romans darüber, was mit ihr passiert sein könnte. Ebenso verhält es sich bei der alten Greta, die mit Ernsts altem Motorrad Richtung Ortsgrenze rast und einfach verschwindet. Auch von ihr verabschiedet sich niemand, und sie selbst sagt, dass sie „nicht tot, nicht fassbar sein wird.“ So löst sich im Laufe des Romans so mancher Handlungsstrang im Nichts auf und die Figuren bleiben durch die Ungewissheit um ihren Verbleib Teil des Ortes, Teil des Märchens. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

von Eleonora Pauli

Die Meinung Nr. 2 von Anna findet Ihr hier.

- Readings are so boring right? - 8. Juli 2014

- Ein Buch, zwei Meinungen – Meinung Nr. 1 - 18. November 2013

- Ein Buch, zwei Meinungen – Meinung Nr. 2 - 18. November 2013