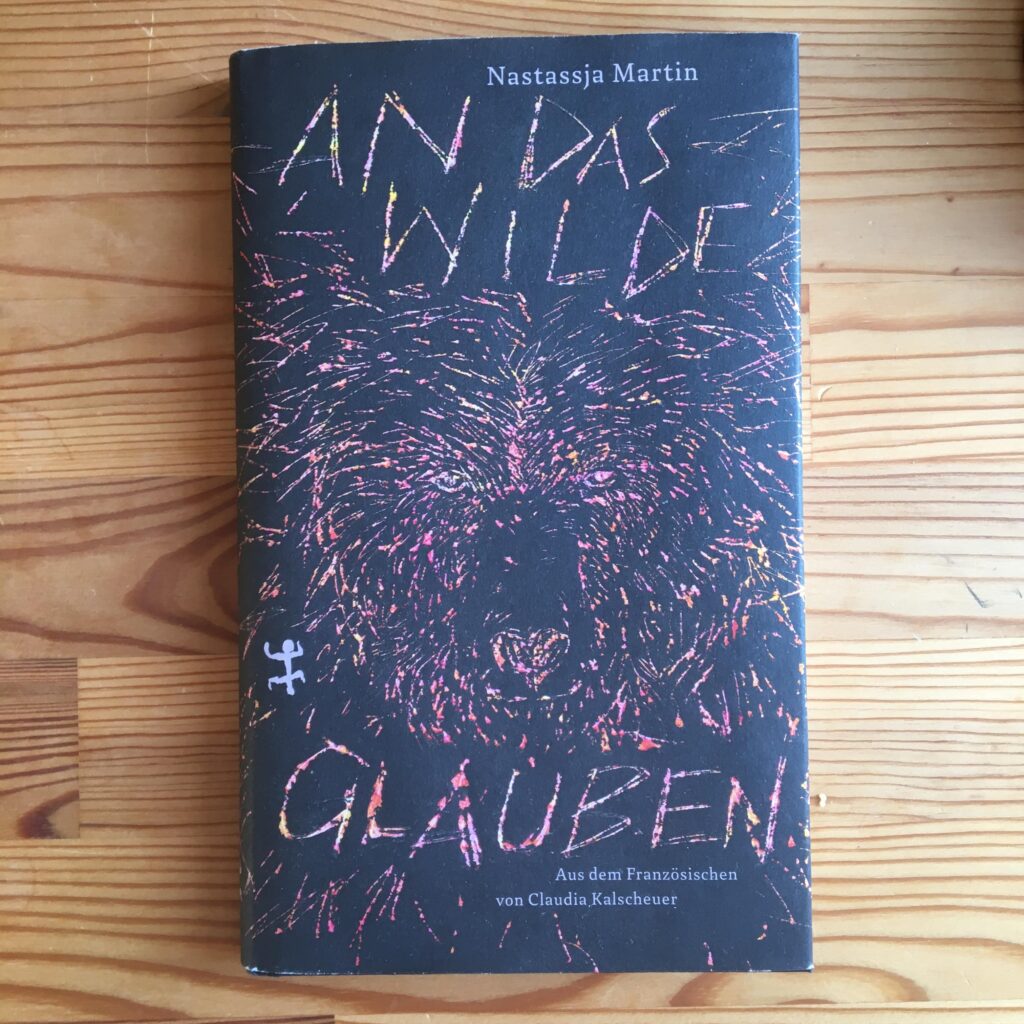

Die Zeichnung geht dem Gemälde voraus: In ihrer autobiografischen Erzählung „An das Wilde glauben“ schreibt Nastassja Martin über ihre Begegnung mit einem Bären, eine intime Zeichnung, die das Gemälde einer Metamorphose offenbart.

Es ist der 25. August 2015. Nastassja Martin liegt auf dem Boden. Um sie herum Vulkane. Ihre Hände blutverschmiert, ihr Gesicht geschwollen, zerrissen. Sie wartet acht Stunden lang auf einen Rettungshubschrauber der russischen Armee, der sie ins nächstgelegene Krankenhaus bringen soll. Um sie herum aber erst einmal nur dichter Nebel.

Der Kuss des Bären

Die französische Anthropologin Nastassja Martin ist 29 Jahre alt, als sie bei einer Expedition auf der Halbinsel Kamtschatka in Russland einen Bären trifft. Auf einem vereisten Vulkan, an einem Ort, wo weder sie noch der Bär „hingehören“, treffen sich ihre Blicke. Ein brauner Kamtschatka Bär steht vor ihr, nur zwei Meter entfernt, versperrt ihr den Weg. Sie flieht nicht, stürzt sich „in den Kampf wie eine Furie“. Der Bär beißt ihr ins Gesicht, ihr Kiefer kracht. Noch in seinem Maul gefangen, haut sie blindlings ihren Eispickel in sein dickes Fell. Der Bär lässt von ihr ab, lässt sie allein zurück.

Plötzlich zwischen den Welten

Nastassja Martin überlebt schwer verletzt und kommt in ein Krankenhaus nach Kljutschi, einem „Schlüsseldorf“ wie Martin es nennt. Es ist ein geheimer Stützpunkt der russischen Armee. Hier werden die Reichweiten der Raketen aus Moskau getestet. Auf einem Gebiet, das von indigenen Völkern wie den Ewenen bewohnt wird.

Nastassja Martin, Schülerin des Anthropologen Philippe Descola, arbeitet mit arktischen Völkern zusammen, schreibt über deren Kampf gegen die ökologische Krise und den Widerstand gegen ihre Verursacher, der westlichen Kultur. Eine Zeitlang lebt Martin bei Rentierzüchtern, einer ewenischen Familie in Sibirien, bevor sie sich auf eine Expedition in die Vulkanlandschaft begibt und dort einem Bären begegnet. In einer Art Tagebuch zeichnet Nastassja Martin in „An das Wilde glauben“ die Geschichte dieser Begegnung. Die Geschichte, wie der Bär zu ihrem Bären wurde.

Er wollte dich nicht töten, er wollte dich zeichnen. Du bist jetzt miedka, die zwischen den Welten lebt.

Miedka ist ein ewenisches Wort und bezeichnet Personen, die die Begegnung mit einem Bären überlebt haben, fortan jedoch halb Mensch, halb Bär sind. Die Ewenen sind ein animistisches Volk. Sie sprechen im Traum die Sprache aller Lebewesen – die der Tiere und der Pflanzen, selbst des Wassers. Der Traum stellt dabei einen Ort der Zeit dar. Eine Zeit, in der Tiere und Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, sich umklammern und wieder loslassen. Dabei geht es nicht um Religion oder um Spiritualität. Die Ewenen können die anderen Lebewesen um sie herum nicht einfach ignorieren, sie wegsperren. Mit den Tieren im Wald zusammenzuleben, heißt auch, von ihnen zu träumen, mit ihnen zu sprechen – sich selbst dabei verstehen lernen. Auch für Nastassja Martin ist der Kampf mit dem Bären kein einseitiger Angriff, vielmehr ein Verhandeln über eine gemeinsame Welt:

Das Ereignis an diesem 25. August 2015 ist nicht: Irgendwo in den Bergen von Kamtschatka greift ein Bär eine französische Anthropologin an. Das Ereignis ist: Ein Bär und eine Frau begegnen sich und die Grenzen zwischen ihren Welten implodieren.

Ein Kiefer im kalten Krieg

Es ist ein schwieriges Jahr, das Jahr nach dem Bären. Auf die erste Krankenhauszeit in Russland folgt die zweite in Frankreich. Hier erheben sich die Grenzen der Welt erneut: „Im Einvernehmen mit ihrem Team hat meine Chirurgin entschieden, es wäre gefährlich, eine Platte aus dem Osten in meinem Kiefer zu lassen; sicherer wäre es, sie durch eine Platte aus dem Westen zu ersetzen.“

Nastassjas Kiefer wird „zum Schauplatz eines medizinischen kalten Krieges zwischen Frankreich und Russland.“ Ihr wird klar, dass ihre Genesung keine subjektive ist:

Nach diesem Kampf wieder gesund zu werden ist nicht nur eine Geste selbstzentrierter Metamorphose. Es ist eine politische Geste.

Das Ende der Dualitäten

Schließlich hält sie es zu Hause nicht mehr aus. Sie kann die Blicke ihrer Freunde auf ihr Gesicht nicht ertragen. Ihre Erfahrung passt nicht mehr in diese Welt. Martin reist zurück zur ewenischen Familie in den sibirischen Wald, zurück zum Bären.

Der ungewisse Ausgang ihrer animistischen Begegnung, es ist ein „Versprechen von Leben“, ein Ende der Dualitäten und der Beginn einer „einzigen, mehrstimmigen Geschichte“. Das ist es, was Nastassja Martin letztlich befreit.

„An das Wilde glauben“ ist eine Verhandlung über eine Heilung in vier Jahreszeiten. Am Ende gibt es keine Gewinnerin, keine Verliererin. Sondern eine Verwandelte. „An alle Wesen der Metamorphose, hier wie dort“ lautet das Motto dieser Erzählung, die uns auf berührende Weise zeigt, was es heißt, sich in der Welt zu begreifen – in einer Welt, die aus der Krise gehoben und neu verhandelt werden muss.

Nastassja Martin: An das Wilde glauben.

Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer

Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021.

139 Seiten, 18 Euro

- Indiebookchallenge: Mit einem Gemälde auf dem Umschlag #3 - 23. Mai 2021

Nach eingehender Beschäftigung mit Nastassja Martins Buch bin ich zufällig auf diese Rezension gestoßen. Von den vielen, die ich bisher gelesen habe, ist diese hier die in meinen Augen dem Text angemessenste. Sie zeigt nämlich, warum Nastassja Martin von der Anthropologie als Wissenschaft zur Belletristik wechseln musste, um zu schildern, was eine Metamorphose gewissermaßen mit Leib und Seele zu durchleben heißt und wie sich die Welt zu einem vielsagenderen Bild hin öffnet, als sie es bisher mit den Kategorien ihrer Wissenschaft bei den Gwich’in von Alaska umrissen hat und auf das sie auch bei den Ewenen trifft.